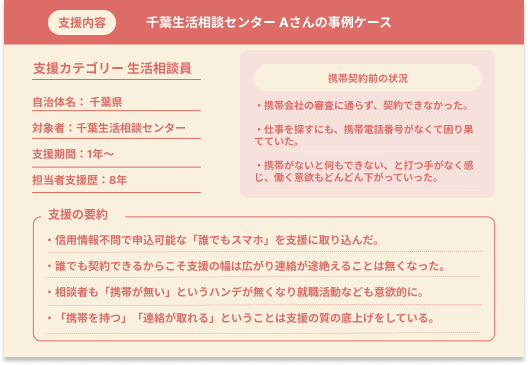

【活用事例】「携帯がない」相談者3割…支援現場の声から見る「誰でもスマホ」導入の決め手と活用法

生活困窮者支援の現場で「相談者と連絡が取れない」ことは、支援継続の大きな壁となります。

千葉県で多様な方々の相談支援を行うAさんも、相談者の3割が携帯電話を持っていない、あるいは滞納で使えないという状況に直面し、支援が中断することに悩んでいました。

この記事では、Aさんがその大きな壁を「誰でもスマホ」というツールを活用してどう乗り越えたのか、導入の決め手から契約後の相談者の変化まで、現場のリアルな声を詳しくお伝えします。

相談者の3割が携帯なし…「連絡が取れない」が支援継続の壁に

田中

Aさん

生活困窮の方を中心に、日々さまざまな相談があります。

特にここ数年は「携帯電話を持っていない」「持っていても止まっている」という方がとても多くて、全体の3割ほどを占めています。

連絡が取れず支援が中断してしまうこともあり、悩ましい状況でした。

田中

Aさん

そうなんです。

役所や病院、ハローワークなどに同行する日程調整や、次の相談日の確認など、電話一本で済むはずのことができず、わざわざ来所してもらう必要がありました。

その交通費や時間の負担も大きい。

「スマホがないこと」が、支援の継続そのものを難しくしていると感じていました。

決め手は「信用情報不問」と「FAX申込」。支援のツールとして『誰でもスマホ』を選んだ理由

田中

Aさん

以前、地域の福祉関係者の勉強会で「誰でもスマホ」のことを知りました。

「信用情報に不安があっても契約可能」「FAXで申込が完結する」という点がすごく印象的でした。

実際センターで相談に来られる方に紹介すると、若い方~高齢の方まで幅広く活用いただけてます。

田中

Aさん

はい。

20代の方だと就労支援で、面接や求人応募にスマホが必要なケースが多いです。

一方で70代前後の方や妊娠中の方の場合は、センターへの来所を減らして負担を軽くしてあげたいという思いでお勧めしています。

「家でも連絡が取れる」こと自体が安心につながっていると感じます。

支援者が「安心して紹介できる」3つのポイント

田中

Aさん

まず、料金体系がとても分かりやすいことですね。

支援対象者の方に「いくらかかるのか」を説明するときも、月額や初期費用が明確で、トラブルが起きにくいです。

それから申込み手順がシンプルで、FAXと本人確認だけで完結できる点もありがたいです。

軽度知的障害をお持ちの方でも、自分で内容を確認し申込書記入できるくらいの分かりやすさでした。

田中

Aさん

そうですね。

これまで通信契約というと、説明が難しかったり、クレジットカードが必要だったりで支援者側も負担が大きかったんです。

でも誰でもスマホは、契約手順が簡単で、かつ丁寧な資料が揃っているので、支援者としても安心して紹介できます。

\さらにサービス内容が気になる方はこちら/

導入後の変化:「普通に連絡が取れる」安心感が、相談者の自立支援を加速

田中

Aさん

やはり「気持ちの変化」が大きいですね。

スマホが届くと「これで自分も普通に連絡が取れる」と前向きになっていく姿を何度も見ました。

あまり支援の中で「ありがとうと」いわれることは少ないのですが、携帯取得後はいつもありがとうと言っていただいてる気がします笑

それほど重要なピースなんだと思います。

田中

Aさん

ありますね。

連絡がスムーズになったことで、安否確認や就労定着支援も効率的に進められるようになりました。

以前は郵便でやり取りしていたのが、今ではSMSや通話で済みます。

「連絡が取れる」ことが、支援全体の質を底上げしている実感があります。

誰でもスマホは社会参加の第一歩。支援現場の共通インフラへ

田中

Aさん

やはり、生活相談や就労支援に関わるすべての支援者ですね。

携帯電話がないだけで、仕事にも医療にもつながれない方が多いです。

「誰でもスマホ」は、そうした方の“社会参加の第一歩”を後押ししてくれる存在だと思います。

まとめ:支援の壁を越え、「つながる」を当たり前にするために

今回お話を伺った千葉県Aさんの活用事例は、多くの支援現場に共通する「連絡が取れない」という課題の深刻さと、それを解決する具体的なヒントを示してくれました。

Aさんの取り組みから見えてきた、支援の質を高めるために重要だったポイントは、以下の3点に整理できます。

- 「連絡が取れない」ことは、支援継続そのものを脅かす「壁」

Aさんの現場でも相談者の3割が携帯を持たず、日程調整の負担増や、最悪の場合は支援の中断につながっていました。

– - 導入するツールは「相談者」と「支援者」双方にとってハードルが低いこと

相談者にとっての「契約の壁」だけでなく、支援者にとっての「紹介の壁」が低いことが、現場で継続的に活用される鍵となります。

– - 「つながる手段」の確保は、相談者の「自立意欲」に直結する

携帯電話を持つことは、安否確認や業務効率化といった支援者側のメリット以上に、「これで自分も普通に連絡が取れる」という相談者本人の安心感と前向きな気持ちを引き出し、社会参加への意欲を加速させます。

Aさんが語ったように、携帯電話は今や贅沢品ではなく「社会参加の第一歩」です。

様々な事情で契約の壁に直面する方々にとって、「誰でもスマホ」のような、契約のハードルが低く設計されているサービスは、生活を再出発させるための信頼できる「選択肢の一つ」となり得ます。

皆様の支援現場でも、相談者の「つながる権利」を守り、次のステップに進む力を後押しするために何ができるか、少しでもお力になれれば幸いです。

この記事の監修者

株式会社アーラリンク 自治体連携推進部 課長。入社後、誰でもスマホのコールセンターで顧客対応を担当し、現場の課題や利用者ニーズを深く理解。その後、経営企画部で行政連携施策の企画・推進を経験し、現在は自治体連携推進部で全国の行政・支援機関との協働を推進しています。誰でもスマホを通じて「支援がより届く社会」を目指し、サービスと支援機関をつなぐ役割を担っています。